张朋

张朋: (1918——2009)字锡百,山东高密人,自幼受家庭薰陶,酷爱绘画及书法。美术家协会会员、山东纺织工学院教授、青岛画院副院长、青岛画院名誉院长,与黄秋园、陈子庄、陶博吾并称为“在野派四大家”,他又被评论界称为“二十世纪末一位画大师”而饮誉画坛 ,终成一代画坛精神。人民美术出版社、山东美术出版社出版有《张朋画辑》、《张朋画集》、《张朋画选》、《抚鹤堂藏张朋画集》及新增再版的《抚鹤堂藏张朋画集》等。

旧影|一生心事花鸟知——谈我的父亲张朋

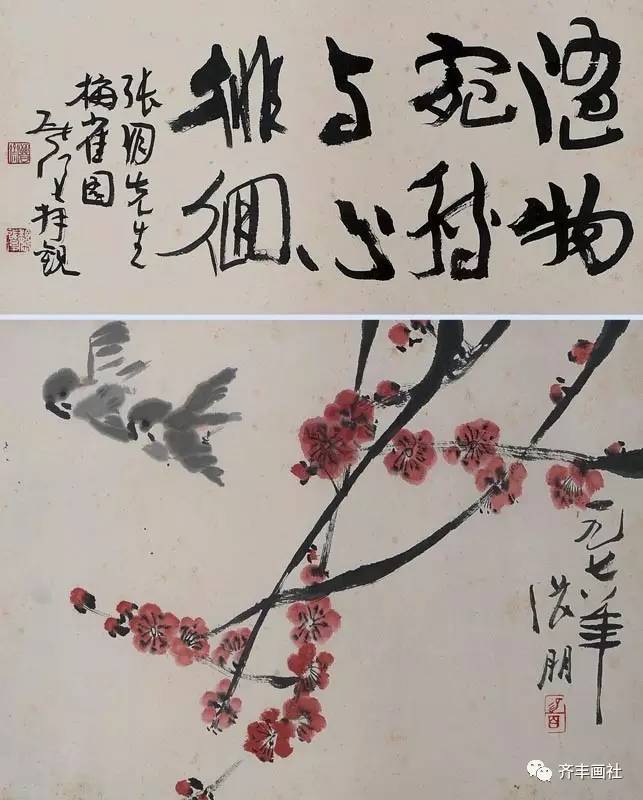

“写意画笔虽极简,而绝不是粗枝大叶,信手涂抹,要做到意在笔先,画尽意在。”这是父亲常对我说的一句话。现在,我把这句话当成是父亲对大写意画的一种理解、一种立意、一种精神、一种追求。

父亲1918 年3 月7 日出生于山东省高密市,2009 年6 月23 日在青岛去世,享年92 岁。在我的记忆中,父亲严厉而又慈祥。他平时虽然不苟言笑,而遇事则总是宽以待人。他性格内向、喜欢安静,但善良正直、做事公道,颇具人格魅力。他是我的慈父、良师和益友,是我一生学习的楷模和榜样。他不仅教我怎样作画,更加注重教我如何做人。

父亲少年是在高密老家读的私塾,并没有进过正规美术院校。17 岁时便只身一人来到了青岛。在青岛铁路中学初中毕业后,开始在青岛的小学教书,做了大半辈子的小学美术教师,直到1979 年时调任山东纺织工学院(青岛大学美术学院的前身)美术教授,并担任过青岛画院名誉院长。

笔者在撰写本文之时,漫笔灯下,翻开当年父亲出版的一本本画册,还有一张张泛黄的老照片,桩桩往事、段段思绪,像断了线的风筝一样飘落进我的脑海。转眼间父亲离开我们已经整整八年了,然而他的音容笑貌却挥之不去,仿佛就在眼前。

记得家里有一个老式的写字台。每当晚上吃完饭,他便会在写字台上画画或者备课。条件虽然简陋些,但父亲总是乐在其中。后来,直到父亲调任山东纺织学院工作,住房改善之后,绘画条件才得以改善:有了一个长两米、宽一米五的小案子,放在新房的阳台上,用来作画。

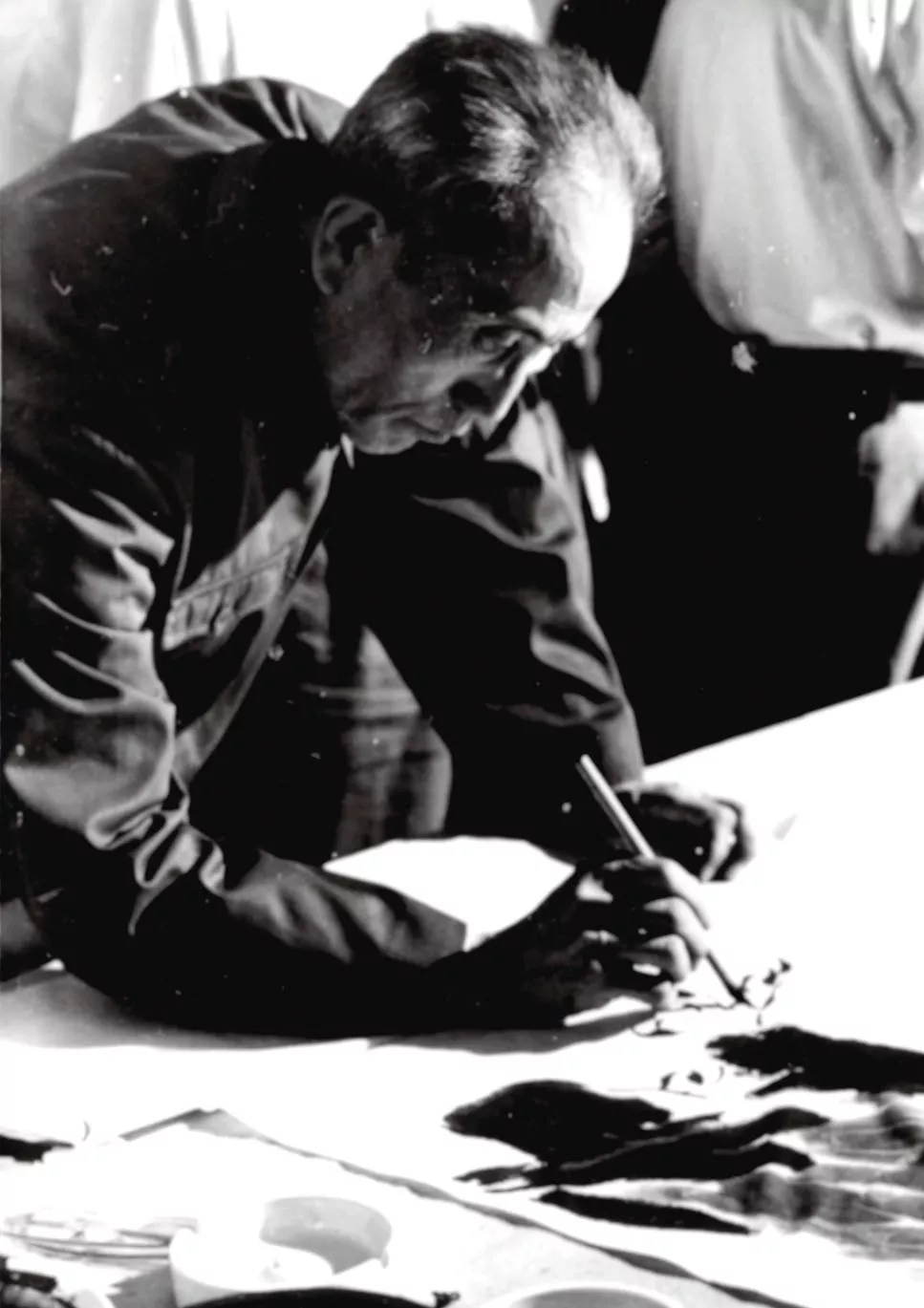

张朋在笔会上创作

父亲作画,对纸张并无苛求。受经济条件限制,父亲成名以前曾经用黄表纸、元书纸作画,因为困难时期没有好纸。记得他画的鹿还有一些小动物用的就是这种纸。这种纸质量很差,甚印油盖上去都能洇出来。对父亲来说,好纸差纸都能用。后来,随着生活水平不断提高,父亲作画也大都会用一些好纸。

记得父亲说过,除了在小学担任美术教师之外,还教过语文、数学、军体、地理、珠算、音乐等几乎所有的教学课程,但这些基本都是代课老师,主要的还是教美术。

我父亲之所以喜爱绘画,主要是自幼受家族的影响。我们家族跟清代的画家高凤翰是有渊源的。据说,父亲的祖母是高凤翰的后人,但具体是什么关系一直无从考证。

我父亲幼时学工笔画、白描,后来又学了岭南派一路,然后是小写意、大写意。我父亲学过任伯年、吴昌硕的画,中年后转师齐白石,受齐白石的影响深。父亲上私塾的时候就临习书法,所以他的书法功底深厚扎实。他曾临习过柳公权的正楷,米芾、赵孟頫的行书,也临过爨宝子碑等碑帖。他在艺术上博采众长,所以他的作品在选材和大结构上师传齐白石,笔法上有岭南派的特征,墨法兼有徐渭、高凤翰、任伯年、吴昌硕的印记。

1966 年“文革”爆发, 父亲因故息笔。直到1972 年,父亲才重新作画。此间,父亲绘画情趣日趋高涨,加之绘画条件逐渐好转,父亲画作走进高潮,诗书画印均达到一个新的高度。在当时青岛市的美术圈内,对父亲的作品形成共识,评价甚高。直到1978年,父亲因为一次偶然的机遇而一举成名。1978 年,工艺美术学院(现为清华美院)的祝大年、袁运甫教授来青岛举办画展期间,通过朋友看到了父亲的画作,大为赞赏。回到北京之后立即向有关部门介绍。随后父亲受邀到工艺美院展览。期间,又受到李可染、李苦禅、张仃等人的褒扬。此后《美术》杂志发表了父亲的作品,人民美术出版社出版了《张朋画辑》,山东省、青岛市报刊相继发表了父亲的作品,他个人的画展和联展也先后在青岛、济南、徐州、香港等地举办,作品得到了美术界及社会的喜爱和认可。

笔会中

张仃先生在其出版的《它山画跋》中曾对父亲这样评价:“山东张朋不求闻达,不慕荣利,攻花鸟数十年,亦偶作山水小品,逸笔草草,颇有意趣。”随后美术评论家邵大箴先生撰写评论文章《为当代画赢得了骄傲——张朋的艺术创造》,文章中指出,“张朋的作品不仅在青岛家喻户晓,在山东、在全国也很受人们的赞赏,他的艺术为当代画赢得了骄傲,他的艺术奉献将在现代画史上留下自己的位置”。陈传席教授在编著《现代画史》时,把父亲与黄秋园、陈子庄、陶博吾一并列为20 世纪“在野派”四大家。

父亲有一方“一生心事花鸟知”的印章,反映了父亲酷爱花鸟大写意的心境。许多时候他是沉默寡言的,桃李不言,一切语言都表现在画里,画就是他的一切。“纸笔代喉舌,丹青寂寞多”,他把一生的淡泊都寄托于丹青之中。他的绘画取材广泛,包罗万象,据美术评论家宋文京统计,仅在花鸟走兽方面,计有动物类:猴、鹰、鹤、鸡、龟、鱼、兔、虎、狮、鸭、锦鸡、蚱蜢、金鱼、鹦鹉、猫头鹰、雁、斗鸡、燕子、松鼠、蟋蟀、麻雀、、螃蟹、猫、蜻蜓、喜鹊、龟、雏鸡、鸽、蝴蝶、螳螂、鼠、海鱼、蝉、青蛙、水螳螂、带鱼、骆驼、蜜蜂等共40 余种;植物类:梅、松、菊、荷、牡丹、桃、桃花、萱草、葫芦、枇杷、灵芝、玉米、芦苇、葡萄、芭蕉、一品红、老来红、柏、柳、豆角、鸢尾花、牵牛花、枫、山茶(耐冬)、荔枝、藤萝、石榴花、玉兰、白菜、胡萝卜、芍药、木芙蓉、冬瓜、鸡冠花、大丽菊、雁来红、百合、雏菊、石榴、蘑菇、柿子、海棠、蝴蝶等共40 余种。

记得小时候,我家的生活环境很简陋,只有三间小平房,没客厅、没厕所,大家共住在一个大院子里。院中全都是邻居养的鸡、鸭、兔子,还有猫和。这些都成为他绘画的素材。曾经有一段时间,父亲非常专注于画动物,大家好像总将注意力集中在他画的猴子上,其实父亲并不只是专注于画猴,他并不认为画猴子和其他动物有什么区别。每逢礼拜天,父亲总是带着我到中山公园的动物园中游玩和写生,那里有鹰馆、老虎馆、狮子馆、猴子馆、鸳鸯馆、麋鹿馆等。我父亲便拿着钢笔,在纸上勾画,他并不是直接面对动物写生,而是仔细观察之后,再私下勾勒,属于默写法。对父亲来说,动物写生就是历练自己默记的能力,就是记、记传神的东西。人的大脑容量是有限的,所有细节不可能都记住,只有抓住、抓住传神的东西。比如画鹰,父亲主要抓的是鹰的神态,这是我个人的观察、体会。为画好草虫动物,除写生外,他还收集了不少实物标本;对花草的一枝一叶、生长规律、结构特征都要一一弄清,他对自然界的草木花鸟虫兽观察入微,默记于心,或默写于本。

开始创作时,无论画猴子、画鹰、画锦鸡,还是画花卉、山水、人物,父亲都要先起草稿。他把构图放在很重要的位置。总是反复地推敲、剪接、揣摩、修改直到满意为止。另外,父亲用笔也十分讲究,秉承传统却不墨守,而是沽古开今,赋传统以新意,尤为擅用拖笔。无论是画人物、山水还是花鸟,一旦动笔,作画速度非常快,行笔速度也非常快,属于高产画家。作画时,父亲脑子里酝酿些什么我无从而知,但我知道,作为画家,父亲对自己的绘画状态要求很高,一般情况下都是自己在屋里安静地创作,不许孩子们打扰他。

1979 年父亲调任山东纺织工学院后,在教学上投入大量的精力。当时正值学院刚刚从中专升为大学,百废待兴。美术为纺织工学院的优势学科,汇集了像宋新涛、蓝立克、邱振亮和父亲等、教授,可谓人才济济。父亲在为纺织工学院美术学生讲课时曾经这样说:“……写意画是相对于工笔画而言,是建立在精细浓艳的工笔画基础上的,要求造型简练、概括、含蓄、明快而真实生动。所谓意工笔放,在写意花卉这方面尤为突出。即构思布局竟废时日,笔落则画成。笔虽极简,而绝不是粗枝大叶、漫不经心地信手涂抹,要做到意在笔先,画尽意在。”多年之后,当年美术的同学们还记得起父亲上课时的情景:教室里挤满了学生,有的学生甚爬上窗户……非美术专业的学生也来教室一睹父亲讲课的风采,热烈的场面今历历在目。

父亲喜欢西画,特别是喜欢莫奈、毕加索的作品。父亲常常跟我们讲中西融合、西学东渐,还跟我说起过罗马尼亚的画家柯尔尼留·巴巴的画。他来过,说他的画很有意思,画的人物全都是大写意油画,大的笔触、非常简洁。我父亲也欣赏东山魁夷,认为东山魁夷的构图很好,可以借鉴。

父亲时常对我说:“绘画你有了新东西才有立足之地。你画黄宾虹、齐白石的画,你永远只是黄宾虹、齐白石的弟子。你得有自己的东西。”因此,在打好基本功、学好传统的前提下,父亲鼓励年轻画家走自己的道路,不要泥古不化。

父亲喜欢孩子,他认为孩子的画稚拙纯真,有很多可取之处。记得小时候父亲曾经教我刻印章。其实我只是刻了一个母坯子,经过他认真反复修改,方才定型。父亲并不是要求我刻得多好,他需要的是那种童趣和稚嫩的味道。还有一件事也特别有意思。一次,父亲在街道一边靠近脏土箱的墙上,看见小孩用粉笔在上面画了个小佛像的涂鸦,佛像头上还点了九个点。父亲觉得很有趣味。回家后,便动手画出来,感觉没有完全达到孩童涂鸦的效果。碰巧画家孙增弟老师来访,父亲便说:“你过去看看,也画一下。”孙增弟画完后,觉得也不是很满意,想回去再看看,没想到涂鸦被一场雨冲没了。可见,父亲他们所追求的是幼稚的童趣。我不禁想起毕加索曾经说过,“我14 岁就能画得像拉斐尔一样好,之后我用一生去学习像小孩子那样画画。”这岂非有异曲同工之妙哉。

有朋友好奇地问我,父亲除了绘画还有什么嗜好,我想就是抽烟。早年他经常拿着烟袋锅,抽着旱烟。20世纪70 年代,在青岛偶尔抽“蓝金鹿”就很不错了,那时候抽“大前门”是很奢侈的一件事情。应该说抽烟给他的身体造成了伤害。1980 年春节前,我祖母病危,加之工作等各方面的压力过大,父亲一急,抽了一宿烟,早上起来心脏病发作,去医院诊断为心肌梗塞。这次发病之后,父亲对自己的身体一直很小心,也很注意,即便如此,烟卷还是照样抽,从没间断过。我父亲平时对吃饭不是很挑剔,喜欢粗茶淡饭,不愿意吃大鱼大肉,简单、清淡便好。

父亲生活得很超脱,与世无争,也很淡泊名利。由于我祖母和母亲身体都不好,父亲曾有两次调任到北京工作的机会:次是1980 年调任父亲去画研究院(画院的前身)工作,另一次是1986 年前后调去美院担任教授,都被父亲因个人原因婉言谢绝了。20 世纪90年代后期,父亲的健康状况每况愈下,渐渐地息笔不再作画。偶有朋友相托也只是为画作题跋,题写书签之类。父亲以写作唐诗遣兴,“相见亦无事,不来忽忆君”“梦里乾坤大,樽前岁月宽”“多少烦纡事,磨于水墨中”……

记忆的思绪让我无法平静,父亲的人格魅力一直影响着我,他留给我们的是无尽的追忆和怀念。

《猴枣树》